Все же до чего христианство парадоксально для стороннего взгляда!

Ведь праздник – это торжество, а какое ж тут, казалось бы, торжество? Человеку, да еще какому человеку: величайшему, по словам Спасителя, из всех пророков (Мф. 11; 11; Лк. 7; 28) – отрубили голову… И добро бы за веру, за проповедание Христа грядущего, а то ведь, если, по человеческому рассуждению вдуматься, из-за того, что вмешался в семейные дела царя. Ну, казалось бы, какое ему дело до того, с кем живет Ирод? Проповедовал бы себе покаяние да крестил бы народ, учеников бы воспитывал, а теперь… Вот вам, пожалуйста, и результат его пророческой деятельности, «по плодам», как говорится…

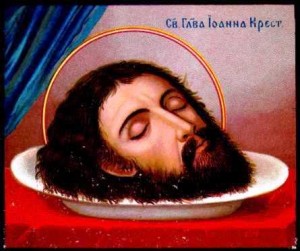

Иоанн Креститель

Если бы мы услышали подобные речи об Иоанне Крестителе, они показались бы нам, по меньшей мере, странными. Но не столько потому, что мы мудрее того, кто это сказал бы, а потому, что знаем: Иоанн Предтеча прославлен в лике святых, он и в преисподней продолжал нести свое служение, проповедуя грядущего вслед за ним Спасителя. А тогда, почти две тысячи лет назад, все выглядело по-другому.

Это мы сейчас горазды, например, осуждать апостолов за малодушие после взятия Христа под стражу и, тем более, после Его крестной смерти. Нам легко: мы-то знаем, что было дальше. А что пережили ученики Иоанновы? Евангелие не рассказывает нам об этом ничего, кроме того, что они забрали его тело и похоронили (Мф. 14; 12). Но ничего не говорится об их колебаниях, об искушениях, которые их посещали. А ведь и они люди.

Как это было дико! Неожиданно и глупо, по человеческим меркам, все получилось: их учитель нес великое служение, он обличил царя в неправде (что это было со стороны св. Иоанна не «вторжением в чужую личную жизнь», а естественным продолжением его проповеди покаяния – этого ученикам объяснять не надо было). Было бы понятно, если бы царь велел обезглавить его за дерзость, так ведь нет: «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6; 20).

Стать жертвой придворной интрижки?!.. Быть обезглавленным по причине легкомыслия подвыпившего царя, бездумно давшего безумное обещание, и по тщеславию не посмевшего отказаться? Попасть во власть какой-то глупой, жестокой девчонки, разгорячившей своим танцем кровь Ирода? Умереть и даже по смерти подвергнуться надругательству торжествующей злодейки – ее матери? – как это все… мелко! Как это все, на первый взгляд, несопоставимо с его служением… После такой славы, такого непререкаемого авторитета (фарисеи боялись, что народ их побьет камнями, если они скажут, что крещение Иоанново было от людей, а не с небес (Лк. 30 – 33)), и такая нелепая смерть!

Да, именно так. Только не смерть его нелепа, а мы… Предтеча Господень обличает мир не только словами, не только своей праведной, аскетичной жизнью и, соответствующим ей, внешним видом, но и самой смертью.

Его смерть нелепа?.. Нет, не смерть его нелепа, а наша жизнь с ее предпочтениями, пристрастиями, страхами. Вся абсурдность ситуации, когда жизнь и смерть пророка зависят не столько от царя, сколько от тех, кто умеет им манипулировать, играя на самых примитивных его чувствах и слабостях – это обличение абсурдности нашей жизни, нас с вами. Громадные по значимости события нередко происходят от чьих-то капризов и подлейших нравов. Не стоит всякий раз искать в решениях «сильных мира сего» солидных мотивов: «большие» люди зачастую руководствуются мелочными, низменными основаниями, но последствия их решений, продиктованные будь то трусостью или глупостью, жадностью, завистью или мстительностью – масштабны в силу их высокого положения.

Однако имеет ли это отношение к нам – «простым смертным»? Если мы не цари, не правители, не олигархи, то в чем обличение именно нашей жизни? А в том, что или мы, «соработники у Бога» (1 Кор. 3; 9) в Его правде, или мы соучастники маразма мира сего. В зависимости от того, чем живем, какие ценности исповедуем. Причем под «исповеданием» следует понимать не одну лишь декларацию своей приверженности тем или иным идеалам, но образ мыслей и действий.

Но как мы норовим свою приверженность миру сему прикрыть мнимой «ревностью по Бозе»! Вспомним, как еще недавно было взбудоражено общество психозом по поводу штрих-кодов и грядущего клеймения на лоб и десницу. Оставив в стороне лозунг «жидомасонство – это либерализм плюс всеобщая микрочипизация», обратим внимание, что в технических средствах нуждается только «кровь и плоть», но «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6; 12).

Согласно святоотеческому мнению, «начертание» на лоб – это обмирщенный, лукавый образ мыслей, а на руку – соответствующий образ действий. И вот это наиболее серьезно, потому что будут вживлять чипы, не будут – пока мы суетимся по этому поводу, отвлекаясь на неактуальное, на нас мало-помалу безо всяких ультрасовременных технологий проступают печати антихристовы: в искажении учения Христова и ложном благочестии.

Смерть Предтечи Спасова Иоанна, как и жизнь его – призыв к покаянию. Призыв обличающий, т.е. выявляющий, вскрывающий абсурдность подоплеки как «исторических решений», так и культа «богатых и знаменитых», а равно и ненависти к слою преуспевающих – продиктованной банальной завистью, усиленно прикрываемой реверансами в сторону добродетелей бескорыстия и нестяжательства – все это единое пространство суеты, поглощающей человека, подчиняющей себе его волю, пригибающей к земле его дух (в том числе и под предлогом возвышенных идеалов).

«Что всуе мятемся?» – вздыхаем мы с прп. Андреем Критским. Пожалуй, в этих словах – весь смысл постничества. Дни, посвященные памяти Иоанна Крестителя, всегда постные. Но аскетизм Предтечи не исчерпывается простотой и жесткостью жизни. Это лишь средство. Цель – освобождение от суетного: прельщающего, неволящего, мертвящего.

Внешне смерть Иоанна Предтечи – торжество порока над праведностью: вот, он мертв, а его враги живы и торжествуют… Но торжество это призрачное, из-за нечувствия «победителями» своей погибели заживо. На самом же деле смерть последнего ветхозаветного пророка была торжеством правды Божией, не пренебрегающей ни убогими, ни знатными, «не прогибающейся под изменчивый мир», не знающей «двойных стандартов» и не раболепствующей «здравому смыслу», настойчиво нас побуждающему считаться с могуществом и богатством.

Святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом Антипой, правителем Галилеи. О его мученической кончине повествуют Евангелия от Матфея (Мф. 14, 1—12) и Марка (Мк. 6, 14—29).

У царя была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева.

В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову св. Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы.

Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Злобная Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело св. Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.

Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа двинул свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Через много лет после казни св. Иоанна Крестителя, когда земля, в которой покоился сосуд со святою главой Предтечи, перешла в собственность благочестивому вельможе Иннокентию, этот сосуд был обретен при строительстве церкви, Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим при этом чудесам и знамениям. Но перед своей кончиной, боясь как бы святыня не была поругана иноверцами, он снова скрыл ее в том же месте.

Прошло много лет, церковь, построенная Иннокентием, пришла в запустение. В дни имп. Константина двум инокам, пришедшим на поклонение в Иерусалим, дважды явился св. Иоанн Креститель и указал место нахождения своей честной главы. Откопав святыню, иноки положили ее в мешок из верблюжьей шерсти и отправились домой, но по дороге встретили незнакомого горшечника, которому доверили нести драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился сам Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе с ношей. В семье горшечника честная глава хранилась и передавалась из поколения в поколение в запечатанном сосуде, пока ею не завладел священник Евстафий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной силой, исходившей от главы, он совратил множество людей в ересь. Когда же его кощунство открылось, он бежал, закопав святыню в пещере близ Емессы, надеясь впоследствии снова забрать ее. Но Бог этого не допустил. В пещере поселились благочестивые иноки, и возник монастырь.

В 452 г. архимандриту монастыря Маркеллу св. Иоанн указал в видении место сокрытия своей главы, и она была вновь обретена. Святыню перенесли в Емессу, а затем в Константинополь. Праздник первого и второго чудесного обретения главы Иоанна Крестителя отмечается Церковью 24 февраля (9.111)

Около 850 г., когда в Константинополе возникли волнения, связанные со ссылкой св. Иоанна Златоуста, глава св. Иоанна Крестителя была унесена в Емессу, а оттуда, во время набега сарацин,— в Команы, где была спрятана позже, во времена иконоборческих гонений. После восстановления иконопочитания Патриарху Игнатию ночью на молитве было указано место, где хранилась честная глава. Святыня снова была обретена и перенесена в придворную церковь; часть ее хранится на Афоне. Праздник третьего обретения главы св. Иоанна Предтечи — 25 мая (7.У1

Оставить комментарий